La restaurazione del capitalismo negli ex Stati operai

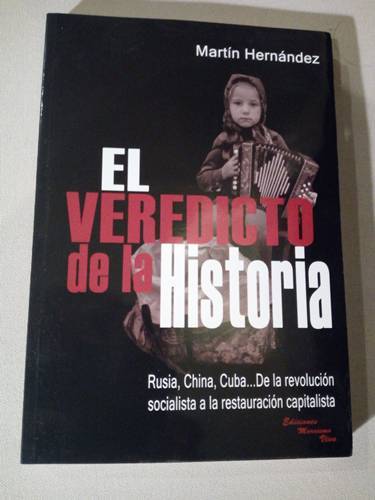

Prefazione all’edizione russa de “Il Verdetto della Storia”

di Martín Hernández

Questa nuova edizione, ora in russo, de Il Verdetto della Storia, si aggiunge a quelle già realizzate in

portoghese nel 2008; in castigliano nel 2009, e a quella che uscirà

prossimamente in inglese.

Le varie edizioni di questo libro dimostrano che esso ha

risvegliano un certo interesse tra coloro che cercano di capire quello che è

accaduto negli Stati dove, in passato, si espropriò la borghesia. In

particolare nella ex Urss e nel resto dell’Est europeo, così come in Cina e a

Cuba.

Il Verdetto contiene

vari lavori elaborati tra il 1994 e 2001. Pertanto, già sono passati più di 20

anni dalle prime elaborazioni che ho realizzato, congiuntamente a un gran

numero di compagni e amici, su un tema tanto polemico e appassionante:

rivoluzione e restaurazione negli ex Stati operai.

In questi due decenni sono stati molti i cambiamenti avvenuti in

questi Stati, tali che avrebbero potuto indurmi a realizzare un'attualizzazione

di questo libro e non semplicemente una riedizione. Tuttavia ho optato per

quest’ultima alternativa, considerando che le osservazioni e le conclusioni

raggiunte quasi vent’anni fa, nell’essenziale, si sono dimostrate corrette; ma

ciò non significa che, obiettivamente, le stesse non richiedano varie

chiarificazioni, attualizzazioni e persino correzioni.

Quando questi testi sono stati scritti, negli anni ‘90, c'era un

grande dibattito tra gli intellettuali e tra le organizzazioni di sinistra sul

significato dei processi dell’Est. Questo dibattito si protrae fino ad oggi, e

non ci sarebbe da meravigliarsi se, data l'importanza del tema, si continuerà a

sviluppare ancora per alcuni decenni.

Senza dubbio in quegli anni il dibattito assumeva forme differenti

da quelle attuali. Si discuteva, principalmente, se negli Stati operai fosse

stato restaurato o meno il capitalismo, ed era a partire da qui che si traevano

una serie di conclusioni, sempre molto polemiche.

Le nostre elaborazioni si scontrarono con l'ampia maggioranza di

quelle esistenti, perché già a partire dal ‘94 (certamente già con un certo

ritardo) cominciammo a segnalare che in tutti gli Stati operai era avvenuto un

cambiamento qualitativo per quanto riguardava il carattere degli stessi, poiché

erano passati da Stati operai degenerati (nel caso della ex Urss) o da Stati

operai burocratizzati (i restanti) a Stati capitalisti e, a partire da ciò, con

ritmi differenti, era iniziata la restaurazione del capitalismo.

In questo contesto, ancora in contrapposizione con quasi tutte le

organizzazioni e gli intellettuali di sinistra, segnalammo che la restaurazione

del capitalismo non era iniziata nell’Urss a partire dalla Perestroika di

Gorbachov, bensì in Cina, a partire dalle cosiddette “Quattro modernizzazioni”

votate dal Partito Comunista cinese nel 1978.

Anche contro l’idea molto diffusa che fossero state le masse, con

le loro mobilitazioni, ad aver posto fine agli Stati operai dell’Est europeo,

noi segnalammo che già prima delle grandi mobilitazioni questi avevano cambiato

il loro carattere, per cui le grandi mobilitazioni non si scontrarono con Stati

operai ma con Stati capitalisti, e che ciò che queste sconfissero furono i

regimi dittatoriali, di carattere borghese, guidati dai partiti comunisti.

In quegli anni c'erano molti (non tutti) che riconoscevano che il

capitalismo fosse stato restaurato nella ex Urss, ma praticamente nessun

settore della sinistra riconosceva che lo stesso fosse accaduto in Cina, in

Vietnam e a Cuba.Questa differenza di analisi esprimeva una profonda differenza

politica. Le correnti staliniste, o profondamente influenzate da queste (come

molte organizzazioni “trotskiste”), che affermavano che le mobilitazioni delle

masse avevano reso possibile la restaurazione del capitalismo, non sapevano

come spiegare la restaurazione in quei Paesi dove non erano esistite tali

mobilitazioni, com’era il caso del Vietnam o di Cuba, o dove queste

mobilitazioni erano state sconfitte, come era il caso della Cina.

Crediamo che la realtà stessa abbia confermato le nostre analisi,

al punto che oggi sono veramente in pochi a considerare che in Cina o in

Vietnam non sia stato restaurato il capitalismo, cosicché cresce il numero di

persone che si arrendono davanti all’evidenza e riconoscono che a Cuba sia

avvenuto lo stesso.

Mentre per quanto concerne la periodizzazione del processo

nell’Est europeo (prima cambiò il

carattere degli Stati e poi si ebbero

le grandi mobilitazioni contro i regimi) continua ad esserci, fino ad oggi, una

grande resistenza a riconoscere questo fatto, d’altra parte molto semplice da

comprovare. Basta studiare le date degli avvenimenti. La resistenza ad

accettare la realtà continua ad essere molto forte.

Però, come dicevo precedentemente, le nostre analisi e conclusioni

richiedono alcune precisazioni, e anche correzioni.

Il Verdetto ha il merito di segnalare che la restaurazione

del capitalismo non iniziò nella ex URSS e che un processo di questo tipo era

avvenuto, un decennio prima, in Cina. Tuttavia, il testo non prende in

considerazione che già negli anni ‘60, nella Yugoslavia di Tito, con la

politica dell’autogestione, furono fatti i primi passi per la restaurazione del

capitalismo. Se noi marxisti avessimo studiato questa realtà in profondità

difficilmente saremmo stati sorpresi, come fummo, dai processi in Cina e

nell’Est europeo, perché tutto indica che quanto accadde in Yugoslavia anticipò

ciò che più tardi doveva accadere, anche se in altre forme, nell'insieme degli

ex Stati operai.

Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi, è necessario

evidenziare qualcosa che, seppur segnalato nel libro, non è sviluppato

chiaramente e, in più, a volte appaiono formulazioni contraddittorie. Mi

riferisco alla relazione tra il cambiamento nel carattere dello Stato (da

operaio a capitalista) e la restaurazione del capitalismo.

Nel libro si crea una certa confusione perché, in alcuni momenti,

si pone un segno di uguaglianza tra i due concetti.

Non è sufficientemente chiaro che la restaurazione del capitalismo

sorge come prodotto del cambiamento del carattere dello Stato quando la

borghesia, per mezzo dei suoi agenti, recupera il potere. E nemmeno è chiaro

che la presa del potere della borghesia avviene in un determinato momento (in

una data) ma, al contrario, la restaurazione del capitalismo è un processo che

si va a sviluppare nel corso del tempo.

Già Trotsky, negli anni ‘30 del Novecento, prevedendo la

restaurazione, metteva in allerta su questo tema. “Se una controrivoluzione

borghese avesse successo nell’Unione sovietica, per un lungo periodo di tempo

il nuovo governo tenderà a basarsi sull’economia nazionalizzata” (1). Questo è ciò che accadde in tutti gli ex Stati

operai, anche se non per “un lungo periodo di tempo”.

Questa precisazione è importante perché l’incomprensione riguardo

la relazione tra questi due concetti fece sì che molti pensassero (io tra

questi, fino al 1994) che continuavano ad esserci Stati operai perché la

restaurazione non era terminata o era “impantanata”, senza vedere che, a

partire dal cambiamento del carattere di classe dello Stato, la restaurazione

era inevitabile se una rivoluzione di carattere sociale non l’avesse impedita.

Infine, è necessario identificare un errore che esiste ne Il Verdetto, che pur essendo comune alla

quasi totalità delle organizzazioni che si rivendicano trotskiste, non per

questo cessa di essere tale.

I processi dell’Est, senza alcun dubbio provocarono una grande

confusione tra queste organizzazioni; il che portò a crisi, rotture e

disgregazioni. Questa realtà ci portò a dire qualcosa che, in quel momento,

sembrava ovvia a tutti noi: c'è “un approfondimento della crisi di direzione

rivoluzionaria…”. Queste sono le parole che compaiono nella prefazione alla

prima edizione de Il Verdetto, che

data 1995.

Questa idea è profondamente sbagliata. Trotsky, nel 1938,

considerando la debolezza della direzione rivoluzionaria in relazione alla

socialdemocrazia e allo stalinismo segnalò, con molta ragione: “La crisi

storica dell’umanità si riduce alla crisi di direzione rivoluzionaria” (2).

Questa crisi aveva due componenti. Da un lato, la debolezza

estrema della direzione rivoluzionaria e, dall’altro, il rafforzamento della

direzione controrivoluzionaria, giacché alla socialdemocrazia traditrice si era

sommato lo stalinismo.

Questa crisi di direzione rivoluzionaria si approfondì dopo la

morte di Trotsky. Da un lato, proprio per il suo assassinio, che rientra nel

genocidio di una generazione di rivoluzionari e, dall’altro, per il

rafforzamento dello stalinismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, in funzione del

ruolo giocato dall’Urss (nonostante Stalin) nella sconfitta del fascismo. È

esattamente per questo che, nel dopoguerra, nel contesto di una grande ascesa

rivoluzionaria, si approfondì come non mai la crisi di direzione rivoluzionaria,

in quanto ci fu un rafforzamento qualitativo della direzione

controrivoluzionaria.

I grandi processi dell’Est, con la caduta dell’apparato stalinista

per l’azione rivoluzionaria delle masse, agirono in senso opposto a quanto

successo nel dopoguerra poiché, sebbene non ci fu una crescita importante della

già debole direzione rivoluzionaria, ci fu un indebolimento qualitativo della

poderosa direzione controrivoluzionaria, e questo liberò in larga misura il

cammino per provare a risolvere la principale contraddizione dell'umanità

segnalata da Trotsky.

La sfida programmatica

Le profonde trasformazioni avvenute negli ex Stati operai posero

due grandi sfide ai marxisti.

Da un lato c'era la necessità di comprendere quello che realmente

era accaduto (che è quello a cui mi riferivo precedentemente) e, dall’altro, la

necessità di trarre conclusioni in relazione alla prova alla quale fu

sottoposto il nostro programma.

Con la rottura della socialdemocrazia con il marxismo e la

degenerazione che rappresentò lo stalinismo, rimase nelle mani di Trotsky e dei

suoi compagni la responsabilità di dare un'interpretazione di ciò che avveniva

nella ex Urss e delle sue conseguenze a livello internazionale, così come dei

compiti che derivavano da questa comprensione per il proletariato. In questo

modo, negli anni ’30, in contrapposizione alla socialdemocrazia ed allo

stalinismo, si delineò il programma del trotskismo.

Quello che accadde negli ex Stati operai, particolarmente nella ex

Urss, mise alla prova questo programma

Dare una risposta a questa questione era la preoccupazione

centrale del libro che, appunto per questo, reca il nome Il Verdetto della Storia, poiché è di questo che si trattava: dare

un verdetto, a partire dagli avvenimenti, circa la validità e l’attualità, o

meno, del programma trotskista che, proprio come segnalò in tante occasioni

Nahuel Moreno, era, ed è - aggiungo io -, l’unica corrente marxista

dell’attualità.

La prova dei fatti

La Rivoluzione d’Ottobre rese possibile che la borghesia fosse espropriata,

che l’economia di mercato fosse rimpiazzata da un'economia centralmente

pianificata e che il commercio estero fosse monopolizzato dal nuovo Stato

operaio. Questo rese possibile uno sviluppo spettacolare dell'economia e della

cultura dell'ex Urss, e cosa che portò Stalin, già agli inizi degli anni ’30,

ad affermare che l’Urss fosse già uno Stato socialista, che marciava in

direzione del comunismo.

Trotsky, nel suo libro La

Rivoluzione Tradita, e in altre opere, sviluppò approfonditamente questo

tema, segnalando che l’Urss non era ancora uno Stato socialista (era in

transizione verso di esso) ma che i risultati ottenuti in meno di due decenni

mostravano “il diritto alla vittoria del socialismo”, poiché mai nella storia

dell'umanità un Paese arretrato aveva raggiunto tale sviluppo in così poco

tempo.

Ciononostante, mentre rimarcava questo, diceva che se la

burocrazia stalinista avesse continuato a dirigere lo Stato, in programma ci

sarebbe stato non il cammino verso il socialismo e il comunismo, bensì il

ritorno al capitalismo: “Il pronostico politico ha una natura alternativa: o la

burocrazia, convertendosi sempre di più nell’organo della borghesia mondiale

nello Stato operaio, distrugge le nuove forme di proprietà e farà ritornare il

Paese al capitalismo, oppure la classe operaia rovescerà la burocrazia e

libererà il cammino verso il socialismo” (3).

Trotsky faceva questa affermazione perché dietro la politica dello

stalinismo esisteva una teoria/programma. Era una teoria utile a giustificare

gli interessi di una casta parassitaria sorta all'interno dello Stato operaio.

Era la famosa teoria, inventata da Stalin contro tutta la tradizione marxista,

del “socialismo in un solo Paese”, che aveva un contenuto: l’abbandono del

trionfo della rivoluzione mondiale per sostenere, a partire da uno Stato

isolato, la “coesistenza pacifica con l’imperialismo”.

Gli accordi con Hitler prima, con gli americani e gli inglesi poi,

così come l’assassinio per ordine di Stalin di centinaia di migliaia di operai

e contadini, e tra loro quelli che avevano diretto la Rivoluzione d’Ottobre nel

1917, servirono per sostenere questa politica e, sei decenni dopo la sua

formulazione, il mondo poteva contemplare i suoi risultati: nel Paese

“socialista” di Stalin, che marciava in “direzione del comunismo”, il

capitalismo era stato restaurato; e la restaurazione non avvenne per mezzo di

un'invasione militare dell’imperialismo bensì, proprio come aveva anticipato

Trotsky, a partire dalla burocrazia al governo.

La realtà confermò il bivio prospettato da Trotsky, ma il

programma trotskista non si limitò a presentare pronostici alternativi, bensì

apportò una strategia per il trionfo dell'alternativa progressiva. Questa

alternativa era la difesa di una rivoluzione dentro la rivoluzione. Una rivoluzione

politica che doveva preservare le conquiste dell’Ottobre che ancora si

mantenevano (principalmente le imprese statalizzate, il monopolio del commercio

estero e l’economia centralmente pianificata) ma doveva espellere la burocrazia

dal potere affinché fosse la classe operaia con i suoi organismi, i soviet e il

partito rivoluzionario a porsi alla testa dello Stato.

Per avere sostenuto la necessità di sconfiggere la burocrazia,

Trotsky fu accusato di essere un controrivoluzionario dagli stalinisti, mentre

molti dei suoi seguaci si allontanarono da lui pensando che capitolava allo

stalinismo nel difendere, di fronte all’imperialismo, lo Stato operaio, seppur

degenerato.

Il verdetto della storia è stato demolitore. La classe operaia,

nonostante i suoi intenti (sollevamento rivoluzionario in Germania dell’Est,

Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia), non riuscì a schiacciare la burocrazia e

così, proprio come aveva detto Trotsky, la burocrazia, convertita nell'“organo

della borghesia mondiale nello Stato operaio, distrusse le nuove forme di

proprietà e fece ritornare il Paese al capitalismo”.

La restaurazione del capitalismo significò un regresso brutale

negli ex Stati operai, che già sono o stanno per divenire delle semicolonie

delle potenze imperialiste; e anche questo conferma la correttezza del

programma trotskista, l'aver difeso, nonostante la loro direzione, questi Stati

contro l’imperialismo, in quanto ciò significava difendere le conquiste della

Rivoluzione d’Ottobre.

La burocrazia riuscì a sconfiggere la rivoluzione politica e, per

questo, gli Stati operai furono distrutti; ciò dimostrò che solo i trotskisti

avevano un programma per evitare la restaurazione del capitalismo e riprendere

il cammino in direzione del socialismo.

Un chiarimento necessario

Nel nostro libro definiamo come “stalinista” non solo il governo

guidato da Stalin bensì tutti i governi che lo succedettero e, con la stessa

definizione, raggruppiamo correnti differenti tra loro. Questo tipo di

definizione sicuramente sorprenderà il lettore russo, perché non è così che in

Russia si è identificato ciò che venne dopo

della morte di Stalin.

Questa ampia utilizzazione della categoria di “stalinismo”

richiede, da parte nostra, una spiegazione.

Il cosiddetto periodo di “destalinizzazione” iniziato a partire

dal XX Congresso del Pcus, nel quale Nikita Krushev presentò il suo famoso

rapporto segreto in cui denunciava i crimini di Stalin, non significò una

rottura con l’essenza dello stalinismo: la coesistenza pacifica con

l’imperialismo, l'abbandono della rivoluzione mondiale, la negazione della

democrazia operaia, la politica internazionale di collaborazione di classe

mediante i fronti popolari e, a partire da tutto questo, i sistematici

tradimenti di tutte le rivoluzioni che minacciavano i suoi interessi e i suoi

accordi con la borghesia e l’imperialismo.

Per questo noi chiamiamo “stalinisti” i governi che succedettero a

Stalin, nonostante le loro denunce contro di lui. Perché queste denunce non

erano l'espressione di una lotta contro la burocrazia, bensì di una lotta

interburocratica per la successione di Stalin, in momenti nei quali il

malcontento delle masse cresceva in vari Paesi, compresa nell’URSS stessa.

Allo stesso modo, definiamo staliniste le differenti correnti che,

identificandosi o meno con Stalin, difendevano e difendono, nell’essenza, il

suo stesso programma. Concretamente mi riferisco al titoismo, al maoismo e al

castrismo.

In occidente si parla di differenti correnti del marxismo. Ci

sembra più corretto parlare di differenti correnti dello stalinismo. Non è per

caso che tutte queste correnti, con importanti differenze tra loro, adottarono

la medesima politica per affrontare le crisi nei propri Stati. Non fu la

politica dei bolscevichi di cercare nella rivoluzione mondiale l'aiuto necessario.

Fu quella di restaurare il capitalismo.

Infine, per chiudere questa presentazione, non posso fare a meno

di ripetere una cosa presente nell'introduzione alla prima edizione de Il Verdetto: “Lo Stalinismo e i suoi

successori, con i loro regimi di terrore, posero una barriera tra i marxisti

rivoluzionari del mondo capitalista e l’Est europeo. I rivoluzionari dell’Est

hanno iniziato ad abbattere queste barriere però, questo “felice incontro” non

è facile. È che in tutti questi anni di dispersione si sono costruiti

differenti linguaggi politici, differenze aggravate dalle barriere idiomatiche

che non sono poche né secondarie. A questo bisogna aggiungere che, per parte

nostra, come marxisti occidentali abbiamo mantenuto, in molti aspetti, una

visione – passi la ridondanza – “occidentale” sulle realtà che vivevano e

vivono questi Paesi. Quest’ultima cosa ci obbliga ancora di più ad essere

sommamente cauti e aperti nelle nostre elaborazioni, e a chiedere scuse

anticipate a questi compagni per gli errori che sicuramente commetteremo”.

Note

1) Lev Trotsky, “Né uno stato operaio né uno stato borghese?", 25 novembre 1937.

2) Lev Trotsky, “Il Programma di Transizione per la rivoluzione socialista”.